Bald ist der rechtsterroristische Anschlag in Hanau eine Woche her. Eine Woche, in der so viel passiert ist, dass für manche von uns eine Social Media- oder Medienpause von Nöten war. In Hanau wurden neun junge Hanauer*innen mitten aus dem Leben gerissen. Keine Ausländer*innen und keine Fremden. Sondern Menschen aus dem Zentrum unserer Gesellschaft. Solche, die unsere Nachbar*innen, unserer Freund*innen oder Arbeitskolleg*innen hätten sein können. So nah fühlt sich das an. Aber gilt das für alle? Und wie funktioniert Solidarität, wenn mensch sich den Opfern eigentlich gar nicht so verbunden fühlt?

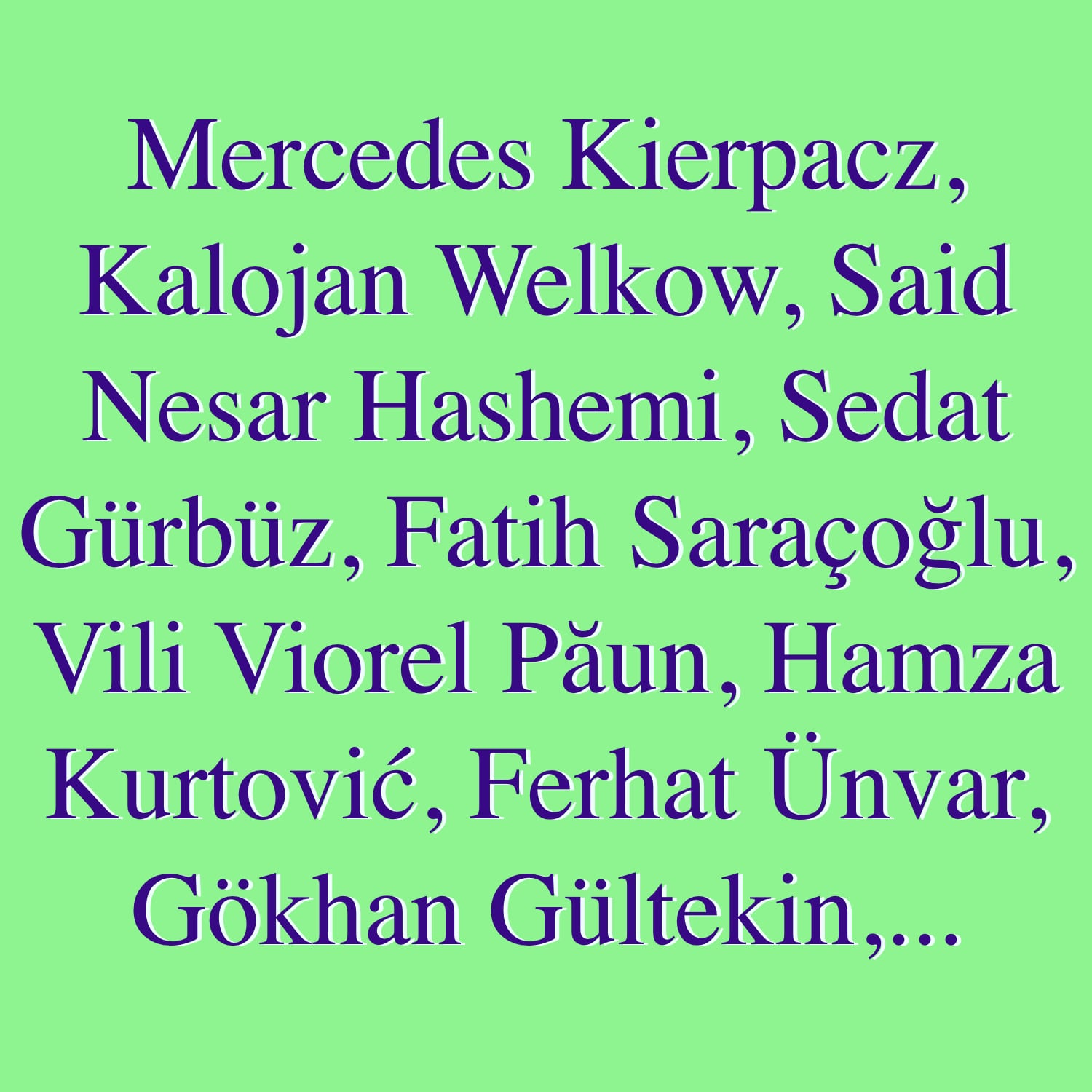

Mercedes Kierpacz, Kalojan Welkow, Said Nesar Hashemi, Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoğlu, Vili Viorel Păun, Hamza Kurtović, Ferhat Ünvar, Gökhan Gültekin. Das sind die Namen der Ermordeten. Für wen hier klingen sie fremd? Und für wen hätten sie in seiner oder ihrer Lebenswelt tatsächlich einen Platz gehabt? Die Frage ist so direkt und so unbequem, weil in der Auseinandersetzung mit dem füreinander einstehen und dem Miteinander auch die massive Homogenität und Normativität unseres sozialen Umfeldes eine riesige Rolle spielt. Wo geschah der Angriff? Kann ich mich mit einem vergleichbaren Ort identifizieren? Und wie nahe liegt es, sich mit den Opfern als mögliche Bekannte aus dem näheren Umfeld zu beschäftigen, um sich entsprechend zu solidarisieren? Die Auseinandersetzung mit der eigenen Position im Kontext von rechtsextremistischer Gewalt spielt durchaus eine Rolle. Ebenso wichtig ist es, zu hinterfragen, in wiefern ein „anders sein“ oder ein „nicht deutsch aussehen“ im eigenen Umfeld „normal“ ist und eben nicht die Ausnahme ist. Es macht einen Unterschied, wieviele von Rassismus und Diskriminierung betroffene Menschen wir tatsächlich kennen – für das Gefühl, das nach einer solchen Tat bleibt, für das reale Gefühl von Bedrohung und Angst, für das dringende Bedürfnis nach mehr Vehemenz im Kampf gegen Rechts.

Sich zumindest irgendwann mal im antirassistischen Diskurs positioniert zu haben, das ist mittlerweile der Standard. Letztendlich will ja niemand ein Rassist oder eine Rassistin sein – aber wie nahe ist man den Problemen „der anderen“ tatsächlich, wenn die eigene Lebenswelt eben nicht erst bei der Shisha-Bar um die Ecke, sondern schon bei der Szene-Bar eine Straße vorher aufhört? Wie nah können wir eine vergleichbare Tat an uns heranlassen, wie sehr sind wir bereit dazu, jene, die bedroht sind, zu schützen? Was denken wir tatsächlich über Orte, die von Medien immer wieder als „verrucht“ oder „kriminell“ beschrieben, ja degradiert werden? Wie viele von uns fühlen sich denn mit all den in Wahrheit sehr wichtigen „Safe Spaces“, mit diesen sicheren Rückzugsorten für Jugendliche, die außerhalb dieser Einrichtungen vermehrt Opfer von Diskriminierung werden, vertraut? Mit Shisha-Bars, aber auch mir Afro-Shops, oder gar Imbissbuden? Sind sie Teil unserer eigenen Lebensrealität? Das bewusste Arbeiten an eigenen Empfindungen, das „Sich-im-Klaren-sein“ über Missstände, darüber, wie unsere Sozialisation, aber auch Sprache und Medien unser Denken prägen, ist unabdingbar. Genau wie das Zeigen von Solidarität. Aber wie?

Solidarität zeigen, das kann bedeuten, dass man nachfragt und sich bemerkbar macht, das man von Rassismus Betroffenen zeigt, dass man da ist und versteht – ohne sich aufzudrängen, ohne Antworten einzufordern und ohne das eigene Leid, den Schock über Taten wie jene in Hanau, in den Vordergrund zu rücken. Solidarität zeigen, kann bedeuten, dass man Präsenz zeigt, das Thema Rassismus klar anspricht und auch be-spricht – um Raum zu schaffen für Gespräche in sicherer Umgebung, in denen Betroffene offen über Ängste, Wünsche und Bedürfnisse sprechen kann. Damit jene, die um Unterstützung und Hilfe bitten, gehört werden. Solidarität muss bedeuten, dass neben der natürlichen Priorisierung der eigenen Themen eben auch ein Platz für die Gemeinschaft eingeräumt wird. Dass man endlich andere reden lässt. Und dennoch selbst ausspricht, worum es geht: Um die Bedrohung von Rechts, die nicht über Nacht kam, sondern langsam gewachsen ist und nun wie ein Tumor in der Mitte unserer Gesellschaft, ja sogar im Bundestag sitzt.

Seit vielen Monaten könnte man die mediale Berichterstattung über rechten Terror und rassistische Gewalt als einen surrealen Loop verstehen, den einige erst so richtig wahrhaben wollen, seitdem immer wieder Menschen sterben müssen. Das liegt vor allem daran, dass den Menschen, deren Geschichten längst mehr Raum einnehmen sollten, noch immer nicht ausreichend Redeanteil zuteil wird. Oder schlimmer: Dass ihnen noch nicht einmal geglaubt wird. Dass das, was sie sagen, zu „uninteressant“ für die großen Medien scheint, schon wieder, weil der Identifikationsfaktor der breiten Masse mit den Opfern „zu gering“ ausfällt. Es ist wichtig, mitzufühlen. Aber es ist auch wichtig, anzuerkennen, dass in Fällen wie Hanau womöglich schon vorab vieles hätte verhindert können. Mit einem Aufbegehren gegen die AfD zum Beispiel, einem bedingungslosen. Mit einer Welt, in der die BILD Zeitung zur Rechenschaft gezogen und boykottiert wird. Was aber können wir jetzt noch tun? Macht Platz für die Stimmen diskriminierter Menschen. Erhebt selbst die Stimme. Zeigt euch solidarisch, aber indem ihr informiert, auf die Straße geht und für unsere Demokratie einsteht – aber nicht, indem der für den Diskurs wichtige Raum allein für Trauer und eigene Tränen genutzt wird, nicht, indem die eigene Bestürzung am Ende schon wieder in den Mittelpunkt gerückt wird.

Es ist egal, wie weit Hanau von euch weg war, örtlich oder gefühlsmäßig. Seid einfach da, hört zu, werdet aktiv. Und bitte merkt euch: Dieser Angriff war kein Angriff auf uns alle. Er war ein Angriff auf die Schutzlosen und Marginalisierten. Auf jene, die „in der Mitte“ unserer Gesellschaft und trotzdem im Abseits stattfinden.

Es sind Tode, die alle, die bis heute zu wenig gegen Rechts getan haben, mit verantworten.