Erinnert ihr euch noch an all die wunderbaren Utopien, die wir uns zu Beginn der Pandemie herbei phantasierten? Wie schön es war, daran zu glauben, diese globale Krise könne am Ende doch noch das Gute in den Menschen hervorbringen, sie zu friedvolleren Gästen auf diesem Planeten machen?

Wie dringend wir die Gewissheit brauchten, an diesen Monaten wachsen zu können? Es war demnach sehr passend, dass ausgerechnet das Gedicht von Catherine M. O’Meara tausendfach geteilt wurde – weil es bis heute viele unserer sehnlichsten Wünsche bündelt. Glaube ich jedenfalls. Ich für meinen Teil wollte nämlich auch zu jenen gehören, die wie Phoenix aus der Asche aus dieser Tragödie empor steigen würden – klüger, entspannter und mehr zen als je zuvor:

And the people stayed home.

And they listened, and read books, and rested, and exercised, and made art, and played games, and learned new ways of being, and were still.

And they listened more deeply. Some meditated, some prayed, some danced. Some met their shadows. And the people began to think differently.

And the people healed.

And, in the absence of people living in ignorant, dangerous, and heartless ways, the earth began to heal.

And when the danger passed, and the people joined together again, they grieved their losses, and made new choices, and dreamed new images, and created new ways to live and heal the earth fully, as they had been healed.

Hat bisher natürlich meistens überhaupt nicht geklappt, das kann ich euch schonmal verraten. Klar: Ich stelle 8-12 Stunden Lohnarbeit pro Tag gezwungener Maßen entschiedener infrage als je zuvor. Selten habe ich mein eigenes Kind so viel gesehen, so viel miterlebt, die Höhen und Tiefen. Selten gab es so viel Zeit für Liebe, selten ist es mir so sehr auf die Nerven gegangen. Nie habe ich Leute, die sagen „selbst Schuld“ mehr verflucht. Mir ist Konsum oft zuwider. Ich sehne mich nach Ruhe, obwohl mein Kosmos still steht. Und nach Entlastung. Oder Ferien, meinetwegen auf Balkonien. Ich nehme immer seltener am Social Media Zirkus teil. Wie unsere Gesellschaft funktioniert, erscheint mir zunehmend verrückt. Ich verfluche die Politik des Profits. Frage mich, wieso Kinderrechte noch immer kein Teil des Grundgesetztes sind, gerade jetzt. Wann PDMS aufhört und eine Depression anfängt. Oder wann der nächste geliebte Mensch in meinem Umfeld an der aktuellen Unmöglichkeit zerbricht. Ich bin weicher geworden. Sehe die Schere zwischen Arm und Reich mit Sorge weiter aufklaffen. Bin reflektierter. Und dankbarer. Ich will nicht gänzlich zurück zu dem „Davor“ und auch nicht, „dass es alles wieder so wird, wie es einmal war“. Weil ich viel gelernt habe in dieser Krise, über mich und die Welt. Aber eben keineswegs nur Gutes.

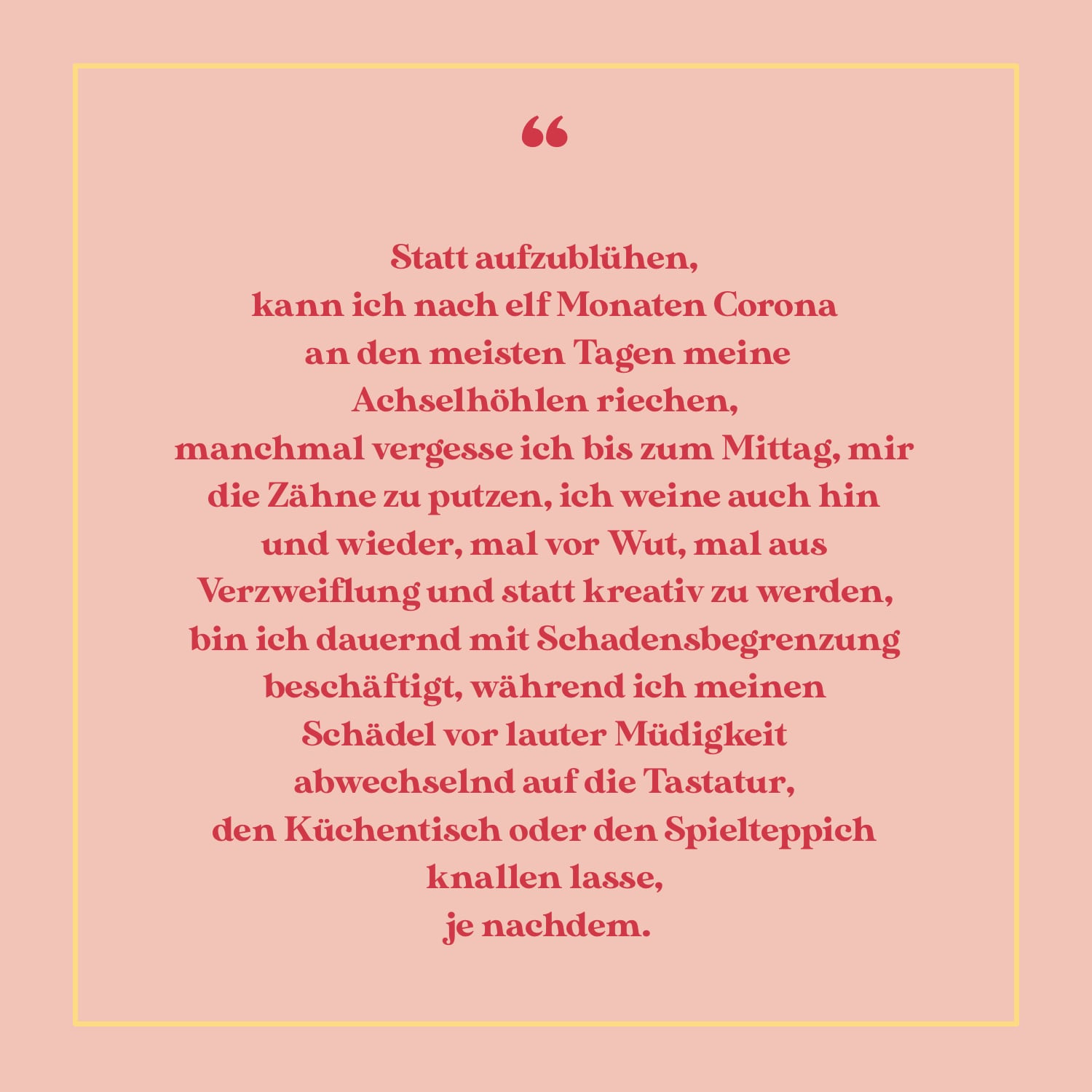

Statt aufzublühen, kann ich nach elf Monaten Corona an den meisten Tagen meine Achselhöhlen riechen, manchmal vergesse ich bis zum Mittag, mir die Zähne zu putzen, ich weine auch hin und wieder, mal vor Wut, mal aus Verzweiflung, entweder ein Mal am Tag oder zwei Mal pro Stunde und statt kreativ zu werden, bin ich dauernd mit Schadensbegrenzung beschäftigt, während ich meinen Schädel vor lauter Müdigkeit abwechselnd auf die Tastatur, den Küchentisch oder den Spielteppich knallen lasse, je nachdem. Immerhin funktioniere ich noch – mit lautem Geknattere. Die Frage ist nur: Wie lange noch?

Keine Ahnung, ehrlich nicht. Seit vorgestern suche ich allerdings preiswerte Bruchbuden auf dem Land, weil ich ahne, dass mir bald die Puste ausgeht für das Leben, das ich gerade führe.

Aber zurück zur Poesie. Ich betrachte die besagte immer wieder gerne, wenn auch zynisch. Meistens an den dunkelsten Tagen. Vor allem, weil ich mich nicht geschlagen geben will und auch, um mich daran zu erinnern, dass es immerhin Alternativen dazu gibt, in Bitterkeit zu ersaufen. „Die Pandemie als Chance“, oder so ähnlich. Möglich ist das, na klar. Für wenige. Einfach ist es aber ganz bestimmt nie, sondern schweineanstrengend für alle. Auch, weil jeder auf gewisse Weise sein eigenes Süppchen kocht. Vernetzen ist ohnehin so gut wie verboten, Hilfe gibt es also wenig. Noch so ein Problem unserer Zeit: Wen erreicht denn unser Frust, wenn er mal raus muss? Im blödesten Fall jene, die ihn überhaupt nicht verdienen.

Vor einigen Woche etwa, da musste ich mich einer ziemlich berechtigten Kritik stellen: Im Dezember war ich meinem Team gehörig auf die Nerven gegangen. Ich hatte in den allmorgendlichen Meetings nämlich meine Enttäuschung über eigentlich alles nicht (mehr) im Griff. Ich war oft wütend, aber nicht auf die gute Art. Isabelle schrieb auf Little Years:

„Am Schlimmsten an der ganzen Sache finde ich diese viele Aggression. Untereinander. Unter allen. Unter Freunden! So viele sind sich nicht mehr einig.“

Erwischt. Obwohl ich mir meiner maßlosen Privilegien zu jedem Zeitpunkt bewusst war, verengte sich mein Blickfeld mehr und mehr. Wie durch eine Lupe betrachtete ich schließlich den riesengroßen Berg aus persönlichen Befindlichkeiten, Sorgen und Fragezeichen. Ich vergaß, nach rechts und links zu schauen. Bis dieser Berg schließlich so groß wurde, dass ich für einen Augenblick keine Kraft mehr besaß, aufzustehen. Um die anderen dahinter noch sehen zu können. Sie verschwanden. Und ich wollte einfach nur, dass diese ganze Scheiße so schnell wie möglich vorbei gehen möge.

Also schimpfte ich. Über Urlauber*innen, über Kinderlose, die uns Eltern zu übersehen schienen, über fluchende Eltern, die das Leid der Einsamkeit nicht anerkennen wollten, über Bekannte, die sich „so relaxt wie nie“ fühlten und „das chilligste Jahr ihres Lebens“ erlebten, über Leute, die trotz eines vollen Sparkontos staatliche Hilfe beantragten, über Glühwein-schlürfende Grüppchen, über Impfgegner*innen, über Erwachsene, die sich aufführten wie trotzige Hätschelkinder und über die Überheblichkeit jener, die aus der Überzeugung heraus unverwundbar zu sein, auf sämtliche Regeln pfiffen.

Ich dachte: „Getroffene Hunde bellen nunmal“, „nicht mein Problem, wenn sich jemand durch meine Worte ertappt fühlt“ und „was stimmt, darf man sagen“. Aber muss man das auch? Nicht unbedingt. „Einfach mal die Fresse halten“ mag bezugnehmend auf Missstände zwar ein unsolidarischer Akt sein, weshalb Haltung zu zeigen weiterhin unendlich wichtig bleibt.

Dass ich mich am Ende aber so lächerlich wie ein Polizeidackel in Rente aufgeführt habe, ist beschämend. Es hat die Welt nicht besser gemacht und schon gar nicht geholfen. Niemandem, um ehrlich zu sein. Stattdessen habe ich mitgemacht bei dem, was ich mittlerweile selbst kaum mehr ertrage:

Das ständige Fingerzeigen, Moralaposteln und Herausstellen der eigenen Überlegenheit, wie ich es inzwischen vor allem in den Sozialen Medien beobachte.

Versteht mich nicht falsch. Ich werde auch weiter laut sein. Mir ist es mittlerweile außerdem ziemlich egal, anzuecken. Was stimmt, darf man nämlich immerhin meistens sagen. Aber Arroganz stinkt – egal aus welcher Himmelsrichtung.

Zeit für einen kleinen Akt der Befreiung, würde ich sagen.

Wahllos Dampf abzulassen hat nämlich nichts mit einem konstruktiven Diskurs gemein. Im Gegenteil, oft handelt es sich schlichtweg um eine Form des „Sliencings“. Silencing heißt, Menschen mundtot zu machen. Und zwar solche, die auf reale Missstände und Begebenheiten aufmerksam machen. Denn es stimmt doch:

In dieser für das Individuum wahnsinnig komplexen Pandemie gibt es kaum ein „richtig“ oder „falsch“. Sondern unzählige Perspektiven, die wahrzunehmen und respektieren zu können nur dann möglich ist, wenn wir unserer vielleicht wichtigsten Eigenschaft treu bleiben: Der Empathie.

Sollte ich das nächste Mal also kurz davor sein, durchzudrehen, gemein zu werden, das Maß zu verlieren, kehre ich erneut zurück zur Poesie – in der Hoffnung, sie möge uns eines Tages tatsächlich heilen: