LGBTQ+-Personen wurden in den letzten Jahren zunehmend besser – wenn auch nicht durchgängig – in Filmen repräsentiert. Die Filmfestspiele in Cannes, Berlin und Venedig verleihen mittlerweile spezifische LGBTQ+-Auszeichnungen, und oscarprämierte und -nominierte Produktionen wie „The Favourite“, „Can You Ever Forgive Me?“ und „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ feierten mit ihrer unterschiedlichen Darstellung von LGBTQ+-Charakteren große Erfolge (während „Bohemian Rhapsody“ eher für das „Straightwashing“ von Freddie Mercurys Homosexualität kritisiert wurde).

Wenn es um die Vielfalt der LGBTQ+-Filmcharaktere selbst geht, gibt es weiterhin einiges zu tun – insbesondere People of Color, die sich als queer identifizieren, sind sehr selten auf dem Bildschirm zu sehen. Doch es gibt auch Ausnahmen: „Rafiki“, „Eine fantastische Frau“ und „Moonlight“, die alle auf den internationalen Filmfestivals und Preisverleihungen der letzten Jahre für Aufmerksamkeit sorgten, beispielsweise.

Dieser Wandel ist zweifellos ein Grund zum Feiern, macht es aber auch leicht, den ungeheuren Kampf früherer Generationen zu vergessen. Zum Beginn des Pride Months im Juni zeigen wir Ihnen deshalb 17 LGBTQ+-Filme, die den Weg für mehr Repräsentation auf der Leinwand bereitet haben – und die wir unbedingt gesehen haben sollten.

Beautiful Thing

Ursprünglich für die Ausstrahlung im Fernsehen vorgesehen, wurde der britische Film „Beautiful Thing“, der auf Jonathan Harveys gleichnamigem Theaterstück basiert, so gut aufgenommen, dass er schließlich in den Kinos landete. Diese zarte Coming-of-Age-Geschichte über zwei Teenager in einer Londoner Sozialsiedlung traf bei ZuschauerInnen aus aller Welt den Nerv der Zeit. Die charmante Art und Weise, in der der Film seine zentrale Liebesgeschichte behandelt, wurde durch den Zeitpunkt der Veröffentlichung noch verstärkt. In der Zeit nach den Thatcher-Jahren mit ihrem entschlossenen Fokus auf „traditionelle Werte“ und Angriffen auf die Rechte von Homosexuellen war „Beautiful Thing“ wortwörtlich eine schöne Sache, die viele kämpfende LGBTQ+-Teenager brauchten. Über seine historische Bedeutung hinaus hat der Film dank seines bemerkenswert vielfältigen Casts bis heute Bestand. Es überrascht nicht, dass das British Film Institute ihn in seine Liste der 30 besten LGBTQ+-Filme aller Zeiten aufgenommen hat.

Pariah

Mit „Pariah“ erzählt die Regisseurin Dee Rees die Geschichte einer jungen afroamerikanischen Frau, die ihre lesbische Identität in New York erkundet. Die amerikanische Schauspielerin Adepero Oduye spielt die Hauptrolle der Alike, einer aufstrebenden 17-jährigen Dichterin, die Gefühle für ihre enge Freundin Bina (gespielt von Aasha Davis) entwickelt, jedoch mit der Feindseligkeit ihrer Familie zu kämpfen hat. Aus einer weiblichen Perspektive betrachtet, beschäftigt sich der Film nicht nur mit Themen wie Feminismus und lesbischer Identität, sondern auch mit Selbstwertgefühl und Akzeptanz.

Boys don’t cry

Obwohl kein Kassenschlager, war „Boys Don’t Cry“ von Kimberly Peirce der erste Mainstream-Film über die Erfahrung eines transsexuellen Mannes. Eine damals noch unbekannte Hilary Swank spielt die fiktionalisierte Version des echten Brandon Teena, einem jungen transsexuellen Mann aus Nebraska, der 1993 brutal vergewaltigt und ermordet wurde. Swanks furchtlose Darstellung brachte ihr die Auszeichnung als „Beste Hauptdarstellerin“ bei den Academy Awards 2000 ein. Die Tatsache, dass die Geschichte weitgehend aus Teenas Perspektive erzählt wurde, lud ein Publikum, das sich der Transgender-Erfahrung nicht bewusst war, zum Mitfühlen ein. Bis zu diesem Zeitpunkt lebten Transgender-Charaktere meist am Rande der Leinwand und wurden typischerweise als extravagante Transvestiten oder Vagabunden dargestellt. Obwohl der Film seit jeher Kritik auf sich zog – eine Randgruppe zu repräsentieren, ist schließlich eine große Last, die es zu tragen gilt –, symbolisierte er einen wichtigen Meilenstein und trug dazu bei, Transgender-Erfahrungen in den Mainstream zu verlagern.

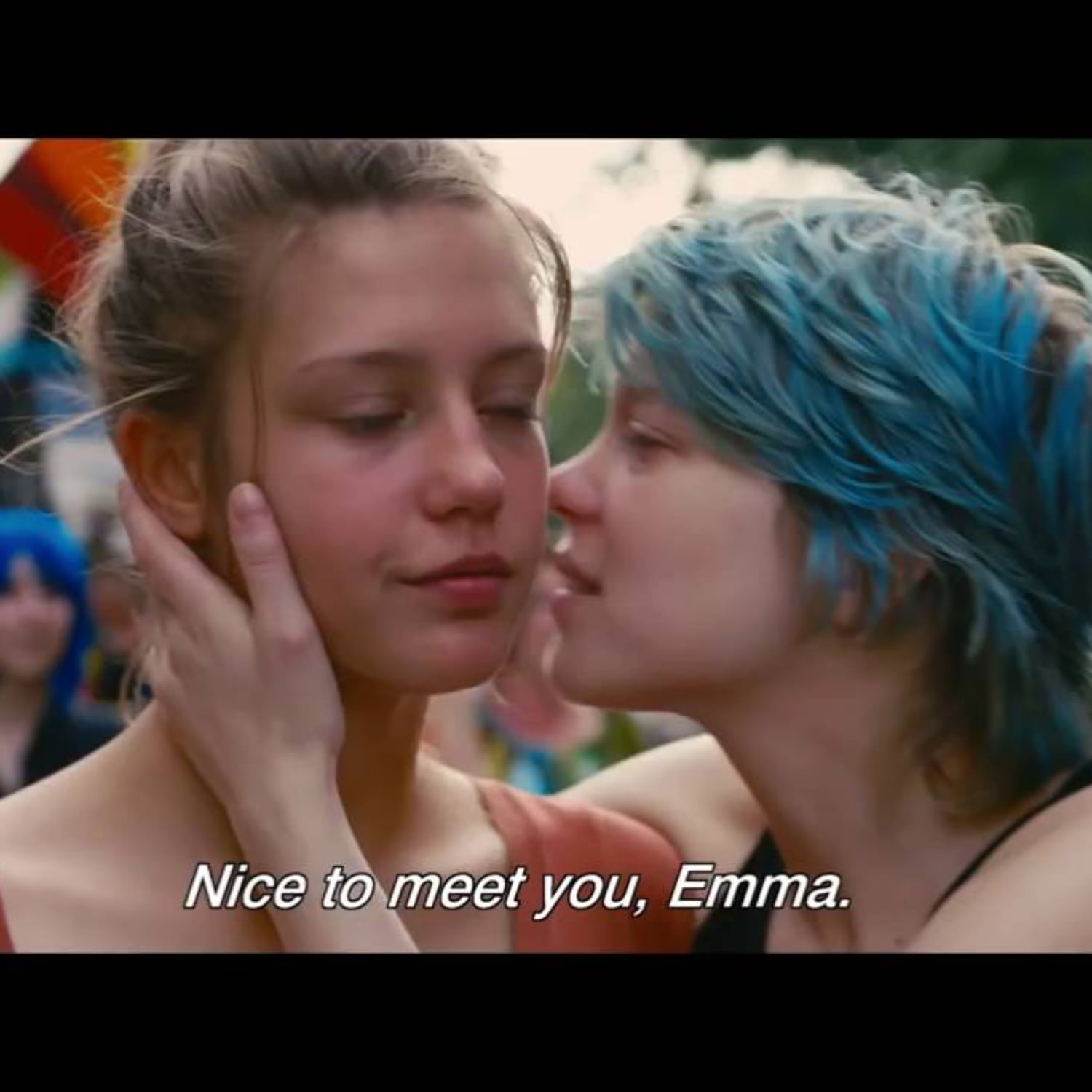

Blau ist eine warme Farbe

Viele LGBTQ+-Filme, die einen großen Kinostart planen, scheuen aus leider offensichtlichen Gründen davor zurück, Liebesszenen auf eine Art und Weise zu erforschen, die man als „explizit“ bezeichnen könnte, und präsentieren stattdessen eine zensierte Version gleichgeschlechtlicher Beziehungen. Nicht so Abdellatif Kechiches mit der Goldenen Palme ausgezeichnete französische Romanze „Blau ist eine warme Farbe“. Der Film folgt der introvertierten Adèle, die beginnt, ihre Sexualität in Frage zu stellen, nachdem sie eines Tages auf der Straße an der blauhaarigen Emma (Léa Seydoux) vorbeigeht und sich auf der Stelle in sie verliebt. Während das Narrativ zwar relativ geradlinig ist, ist es die unersättliche, unerschütterliche Art und Weise, in der die eher körperlichen Aspekte der Beziehung erforscht werden – mit Nahaufnahmen, harten Cuts und voyeuristischen, verweilenden Aufnahmen. Auch wenn der Film seither dafür kritisiert wurde, einem grundlosen „Male Gaze“ zum Opfer gefallen zu sein, hat er das queere Kino ins Hier und Jetzt befördert und damit die Vorstellung beseitigt, dass LGBTQ+-Charaktere auf der Leinwand entsexualisiert werden müssen, um marktfähig zu sein.

Eine fantastische Frau

Das Drama des chilenischen Regisseurs Sebastián Lelio zeigt Daniela Vega als Transfrau, die sich mit dem plötzlichen Tod ihres älteren Freundes auseinandersetzt, und die Transphobie, der sie von den Verwandten ihres verstorbenen Geliebten und der Polizei während ihres Trauerprozesses ausgesetzt ist. Das Schauspieldebüt von Vega war eine der herausragendsten Aufführungen des Jahres, und obwohl sie selbst keine Nominierungen erhielt, gewann die Produktion in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ bei den Oscars. Außerdem wurde Vega zur ersten öffentlichen Trans-Schauspielerin in der 90-jährigen Geschichte der Academy, die einen der Preise überreichen durfte.

Rafiki

Die persönliche Geschichte der kenianischen Regisseurin Wanuri Kahiu ist ebenso dramatisch wie die ihres Films „Rafiki“. Die Prämisse – eine lesbische Teenager-Romanze, die in einer kenianischen Provinzstadt spielt – mag manchen Kinobesucher(inne)n keinesfalls skandalös erscheinen, stellte sich jedoch als starke politische Aussage heraus. Tage nach der Auswahl für Cannes wurde der Film in Kenia, wo Homosexualität illegal ist, vom Film Classification Board wegen seiner „klaren Absicht, Lesbianismus zu fördern“ verboten. Trotz Online-Trolling und Androhungen, verhaftet zu werden, weigerte sich Kahiu, zum Schweigen gebracht zu werden, sodass der Film beim Festival 2018 sein Debüt feiern konnte. Überdies wurde nach einer erfolgreichen Klage gegen den Vorstand des Boards das Verbot kurzzeitig aufgehoben, sodass Rafikis Film sieben Tage lang in Kinos in ganz Kenia zu sehen war und somit für die Academy Awards 2019 nominiert werden konnte (auch wenn eine Nominierung letztendlich ausblieb).

God’s own Country

Das Regiedebüt der britischen Filmemacherin Frances Lee erzählt die Geschichte eines Schafzüchters in Yorkshire namens Johnny (Josh O’Connor) und seiner Beziehung zu einem rumänischen Hirten, Gheorghe (Alec Secăreanu). Die Aussichten für Johnny, der mit seinen älter werdenden Eltern zusammenlebt und sich um sie und die Farm kümmert, sehen trostlos aus – bis Gheorghe in sein Leben tritt, der ihn mit Zuneigung und Mut ein neues Gefühl an Lebensfreude gibt. Beide Akteure spielen ihre Rolle mit starken Intentionen, nuancierten Gesten und wenigen Dialogen, die Bände sprechen. O’Connor spielte später den jungen Prinz Charles in der Netflix-Serie „The Crown“, während Lee im Spielfilm „Ammonite“ (der im Laufe des Jahres 2020 ins Kino kommen soll) die Geschichte der Paläontologin Mary Anning (Kate Winslet) aus dem 19. Jahrhundert und ihre Romanze mit einer anderen Frau, gespielt von Saoirse Ronan, porträtierte.

Moonlight

Der Aufruhr rund um die 89. Oscar-Verleihung in der Kategorie „Bester Film“, bei dem der Preis fälschlicherweise zuerst „La La Land“ zuerkannt und dann zu Recht an „Moonlight“ überreicht wurde, mag vorerst vom Thema des Films abgelenkt haben. Nichtsdestotrotz verdient der Film die Anerkennung für seine dauerhafte Relevanz und Bedeutung. Basierend auf einer Geschichte von Tarell Alvin McCraney konzentriert sich „Moonlight“ auf Themen wie Race, männliche Identität und Sexualität und folgt dabei einem jungen Mann bei seiner Reise bis ins Erwachsenenalter. Regisseur Barry Jenkins wurde bereits vor einiger Zeit als Name gefeiert, den man sich merken sollte, und hat den Kritikern dies in jüngster Zeit mit „If Beale Street Could Talk“, seiner preisgekrönten Adaption von James Baldwins gleichnamigem Roman, wieder einmal bestätigt.

Call me by your name

Luca Guadagninos Adaption von André Acimans Roman hat bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 die Köpfe und Herzen der Zuschauer verzaubert. Die Chemie, die sich während eines langen, trägen Sommers in Norditalien zwischen Elio (Timothée Chalamet) und Oliver (Armie Hammer) entwickelt, wird so spürbar, dass das Publikum jeden Moment an Frustration, Begehren, Liebe und Herzschmerz hautnah miterlebt. Aber die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Im Frühjahr wurde bekannt, dass es eine filmische Fortsetzung von “Call Me By Your Name” geben wird – und sowohl Chalamet als auch Hammer darin mitspielen sollen.

Paris is Burning

Fans der Serie „Pose“ des amerikanischen Senders FX, die 2018 ihre Premiere feierte und bei uns auf Netflix zu sehen ist, sind hier genau richtig. Denn die wahre Inspiration hinter der Show liegt in Jennie Livingstons Dokumentarfilm „Paris is Burning“, der die Ballroom- und Drag-Kultur der 80er-Jahre in New York einfängt. Interviews mit Schlüsselpersonen der Voguing-Szene, darunter Dorian Corey und Willi Ninja, lehren die Zuschauer/-innen zudem einiges in Sachen queerer Sprache, von der ein Großteil (wie „Reading“ oder „Shade“) auch in der heutigen Mainstream-Kultur verwendet wird.