Zwischen Schockstarre und und performativen Aktionismus haben manche von uns die letzten Monate als ein politisches Erwachen durchlebt. Zwischen Diskussionen über Cancel Culture und der Existenz von Rassismus sind Menschen gestorben, Demonstrationen an- und abgemeldet worden, es wurden Bücher ge- und verkauft und fragile Egos hinterfragt. Nach Stunden der Recherche, des Lesens und des Diskurses stellte mir eine Freundin trotzdem letztens die Frage: Was kann ich tun, um Rassismus zu beenden? Ich brauche nicht lange, um schließlich zu antworte:. „Gar nichts“.

Aber sachte. So drastisch diese Feststellung auch klingen mag – ihre Erklärung fällt etwas länger und komplexer aus und ist viel weniger geprägt von eigenen Erfahrungen und dem Aufregen über „die bürgerliche Mitte“, als man meinen könnte. Sie handelt auch nicht von Erklärungen über implementierte Machtstrukturen und neokoloniale Verhältnisse rund um den Erdball. Viel eher erzählt sie sie davon, in Zeiten wie diesen, eine politische Position weniger als den Ausweg aus einer Krise, sondern eher als einzige Strategie für einen gesamtgesellschaftlichen Wandel zu verstehen. „Ich tue doch so viel“, habe ich vor allem in den letzten Monaten immer wieder gehört – gefolgt von Aufzählungen, Buchempfehlungen und Lobpreisungen einschlägiger wissenschaftlicher und journalistischer Größen. Selbstredend nehme ich wahr, wie sich eine urbane, akademisch geprägte linke Szene vermehrt mit internalisierten Rassismen und Allyship auseinandersetzt. Trotzdem sind es immer dieselben Sätze, die frustrieren und vermitteln wollen, wir würden mit linker Diskussions- und Kritikambition das gesellschaftliche Zepter mit der Aufschrift „linke Welterlösung“ schon alsbald in Händen halten, während das einzige, was aktuell einen wirklichen Reality Check zu vermitteln vermag, Bilder aus einer Welt sind, die uns mit der dramatischer Realität, nämlich den Morden an Schwarzen Menschen und POC, konfrontieren.

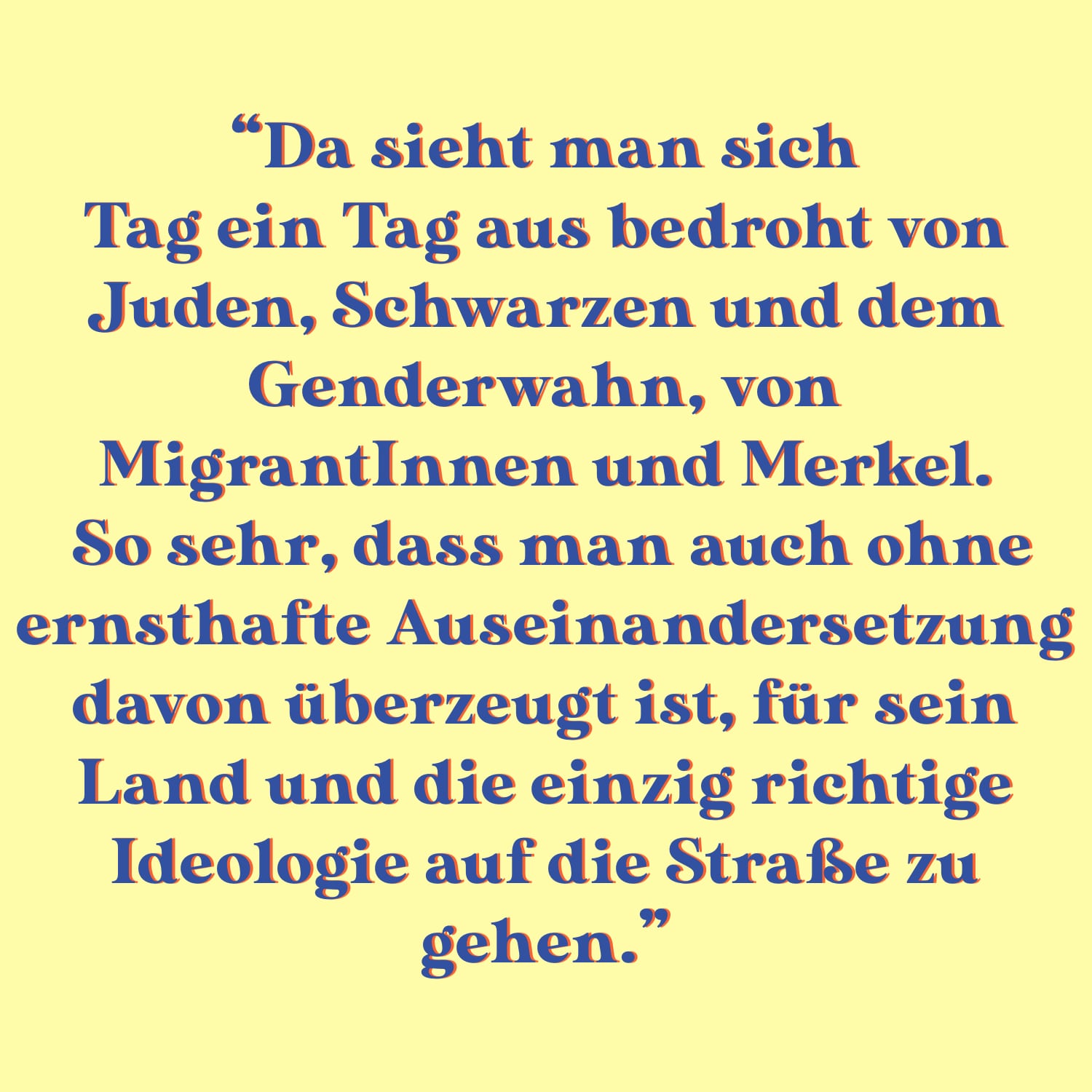

So hart es auch klingt: Wir haben mit einem besser informierten Ego erst den Grundstein für eine antirassistische Wende gelegt, die umso dringender erscheint, desto mehr man sich zum Beispiel mit den Bildern der sogenannten „Anti Corona Demo“ in Berlin auseinandersetzt. Was die Nazis und andere „rechts der Mitte“ zu einen scheint, ist viel mehr das gemeinsame Betroffenheitsgefühl, die vermeintliche Bedrohung ihrer Lebensrealität. Da brauch es keine Identifikationsfigur, keine Berichte darüber „wie es wirklich ist, diese und jene Erlebnisse gemacht zu haben“. Da sieht man sich Tag ein Tag aus wahrhaftig bedroht von Juden, Schwarzen und Genderwahn, von MigrantInnen und Merkel. So sehr, dass man auch ohne lange Recherche und ernsthafte Auseinandersetzung davon überzeugt ist, für sein Land und „die einzig richtige“ Ideologie auf die Straße zu gehen – ein entschiedener Vorteil gegenüber unserer weißen, „nicht rassistischen“ Mehrheitsgesellschaft, die mit Sicherheit noch Jahrzehnte brauchen wird, um auch die letzte Grün-Wählerin von einer Rettungsmission für die „armen Anderen“ zu überzeugen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Natürlich ist es irgendwann auch für viele andere ein Problem, wenn ein Nazimob durch den Kiez streift. Nur will ich mich weiß Gott nicht darauf verlassen, dass bevor genau dieses Begehren zur Tagesordnung gehört, auch all jene mit Scheuklappen auf der Nase verstanden haben, dass es bei einer antirassistischen Haltung nicht ausschließlich um den eigenen Aktionismus geht, der aus dem Frühjahrsschlaf erwacht, sondern um eine politische Grundhaltung. Die zwar bei der eigenen Politisierung anfängt, allerdings mit einem Verständnis für rassistische Grundstrukturen und dem Blick aufs große Ganze, ganz abseits von sich selbst, weitergehen muss. Wir müssen handeln. Die Politik aber auch. Denn Rassismus verschwindet nicht wie von Geisterhand.

Ein bisschen Abstand würde also guttun, genau wie ein ernsthafter Reality Check – um zu verstehen, was man neben dem gut bestückten Warenkorb der Buchhandlung des Vertrauens tatsächlich machen kann und zwar ohne mit mitleidigen Blick auf marginalisiert Personen zu schauen. Anfangen könnte man damit, nicht immer von mir, wir, uns oder eben „denen“ zu sprechen, von „guten“ und „schlechten“ Vierteln, Schulen und Kitas oder von first und second world problems. Weltrettungsphantasien und Selbstmitleid über die Hoffnungslosigkeit des eigenen Wirkens verschafft den Rechten „da drüben“ nämlich höchstens einen klaren Vorteil. Wir müssen dringend verstehen: Die da drüben sind längst damit beschäftigt, das „Vaterland“ und die eigene Sippe zu retten. Vor wem oder was auch immer. Ihr Selbstmitleid ist zu Hass geworden. Und zu einer Überzeugung, die für andere immer häufiger tödlich endet. Wir sollten ernst nehmen, was da passiert. Sehr ernst.